东至汽车站小姐多少钱(跟着老地图)

作者:雨田笠翁

疫情不稳定,不能随意出行,唉,回趟老家的愿望都难实现了。最近,在网上偶然发现一张旧的《巢县城区详图》,不由得一阵惊喜。这虽是张解放前的老地图,细看图上的老街老巷,却和我童年时代(1958年之前)的布局几乎一样。盯着地图看了半晌,那平面的街巷线条渐渐地立体化了起来,街上的老房子在眼前浮现出来了,似乎有人走动了,耳边也听到了他们的说话声了。这张图一下子把我带回到了回不去的老家和回不去的童年。我可以凭着这图,足不出户去逛老城了,去追忆童年了!

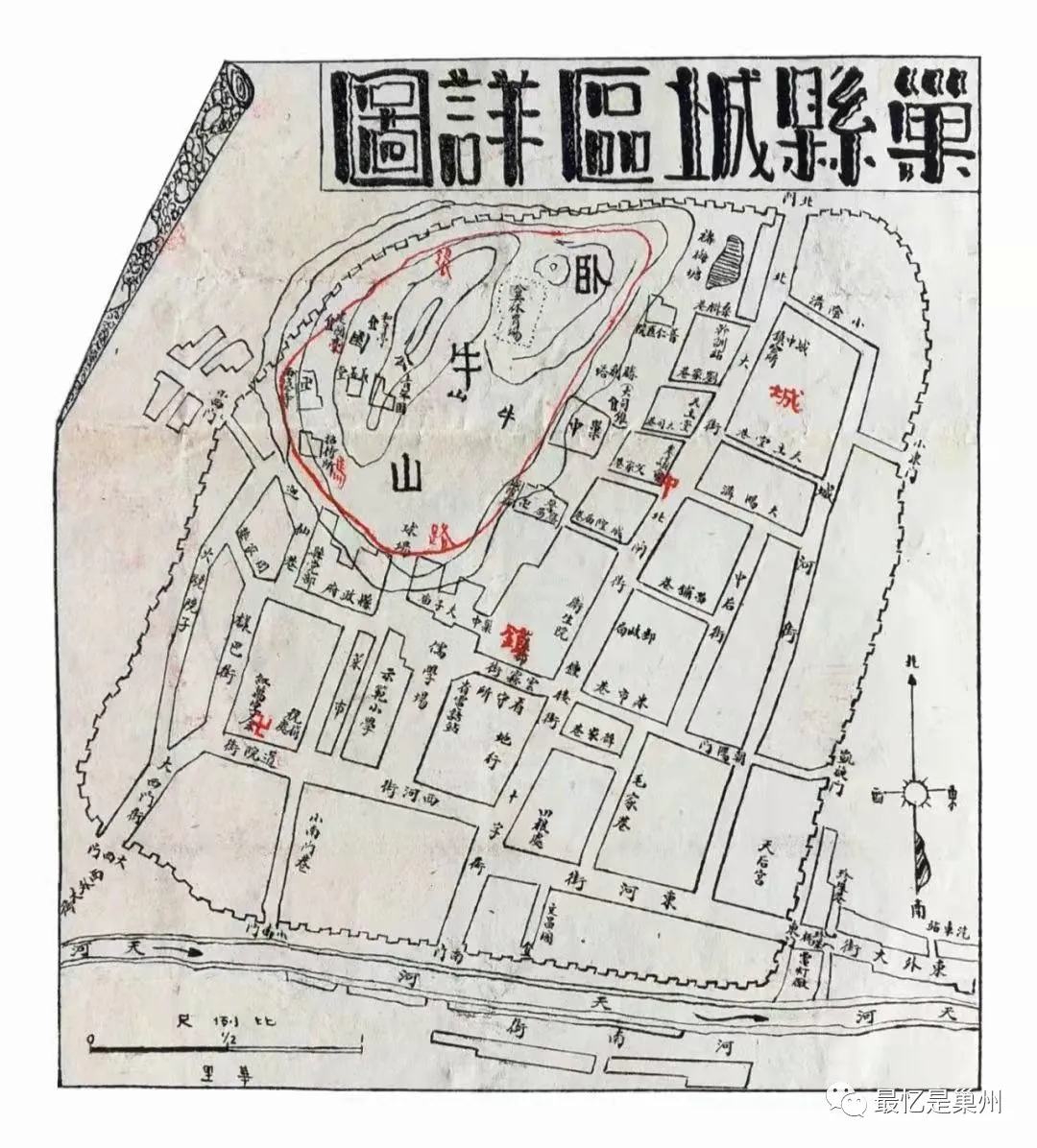

△巢县老城区图

逛老城,第一站自然要去我家所在的东门外大街(在地图的右下角)。这是城墙外的一条大街。地图绝大部分版面是城墙内的街巷,东门外大街却不容忽略。因为这是当年一条重要的商业街,西起东门城门口,东至河下线。据我判断,这是民国时期形成的一条商业街,街上的居民大约是从农村或外地来巢县做生意的人家。我家祖父是从肥东六家畈老家迁居巢县。从一家姓陈的烟店买下旧宅,改建之后开始开店,时间大约是1921年。我家门牌号码16号,离城门很近。

城市源于商业,城市的“市”意思是做买卖。过去人在城市生存大都靠做生意。东外大街的大多数人家依此营生。在公私合营之前,基本上是个体经营。街道两边大大小小的店铺,林林总总:有关衣食住行的店铺都有,有布店、杂货店、广货店、米店、柴禾店、木炭店、酱坊、糕饼店、旅社、茶馆酒楼、开水炉、油条锅(店)、洗澡堂子、剃头铺子,石灰行、铁匠店、木匠店、弹棉花店。还有中药店、西医门诊所等等。东外大街很长,有些店不止一家,光开水炉就有四五家。此外,街边还有一些小摊子,水果摊,香烟摊。我记得,在李家西医门诊所隔壁还有一个穿(做)牙刷的摊子。

说起牙刷,那时很稀罕,大多数人家没有。记得邻居家大人早晨起来,就用块布裹在食指上,沾点盐,伸进嘴巴,在牙齿上擦一擦、搅一搅。小孩子基本不刷牙。我家条件算好的,牙刷也只是大人有,小孩子不作数。洗脸毛巾也是奢侈品,大多数人家用的是洗脸布,即一块土布。用土布洗脸,布在脸上发滞,抹不动。我家倒是有毛巾,但是做不到每人一条。毛巾高高地挂在木柱的铁钉上,只有父母够得着。冬天很冷,毛巾冻得像棍子,筋硬。每次洗脸都是父亲取下毛巾帮我洗。硬邦邦的毛巾往脸盆的热水里一放,就像融化的雪人一样瘫了下来。父亲拧干毛巾,把我的后背贴在他身上,在我脸上猛地一擦。有时父亲下手重了,把我弄得东倒西歪,脸也擦疼了,他却不知道。不过,洗过之后,脸上红通通的,热乎乎的,很舒服。

五十年代初期穷人多,有饭吃有衣穿就很不错了。生活用具极其简单,像时钟这样的东西,一般人家没有。我家倒是有只挂钟,在墙上挂着,很好看。可这钟是个“老牙货”,每天要上发条,伺候它,走得不准不讲,还经常“罢工”。没有钟的人家,凭经验,看太阳估算煮饭时间。我母亲在店里忙活,总是看钟点做饭。有时候“倚着大鼻子误了事”,钟走慢了,或是停摆了,就误了煮饭时间。幸好,我家斜对门,钟家巷口有一家“花纱布公司”,是公家店,卖时兴的苏联大花布。那店里有一个大钟挂在店堂里。每次我家钟慢了,或是停了,母亲就差我跑腿,去那店里看时间,回家对钟。我那时才四五岁吧,不识钟,但我认得数字,母亲就叫我看长针在几子,短针在几子。看了一段时间,我学会了。回家不再说长针短针的位置,直接报时间。有一次我说是十点,母亲不相信,还要问我长针和短针的位置。我说,长针过了11,短针快到10了。母亲说那也不是十点,长针到了12才能说十点。我说,我从那回来,走路也要化时间啊。母亲一听,夸我讲的在理。

小时候的世界很小,我平时就在家门口玩耍。城里的其他街道最早熟悉的是城河街(在地图的东侧,现在已经不存在了)。城河街很长,但没有一家商店,两边是一些大户人家的高高的院墙,隔了老远才见到一个大门,大都是高门搭子。记得电影院后门的台阶最高,不知道解放前是哪个大户人家。街对面也是一个大户,门很大,是民国风格的双扇门,一直关着。透过门缝,看到里面宽大的院子,院子最东,靠城墙临河边,有一栋带栏杆的漂亮的小楼,人称“小姐楼”。据说这家有个漂亮的小姐,很受父母宠爱,专门给她造了这栋楼。可这小姐不听父母之命,媒妁之言,自由恋爱、后来竟与相爱之人私奔了,事情大约发生在上世纪三十年代。此后,“佳人已随郎君去,此地空余小姐楼”。这座楼一直到六十年代还在,成为东边护城河边一道独特的风景。

沿着城河街一直向北走,过了大阳沟,再过天主堂巷口,上个小坡,就到了小东门(地图右上角)。当年我堂姐家住在那里。这堂姐是我家在巢城的近亲,逢年过节都要走动,我总是跟着大人去她家。记得有一次我一个堂哥(堂姐的三弟)从芜湖来巢县,先到我家看叔婶(我父母),饭后要去小东门看姐姐,他不认得路。父母那天很忙,没空送他去,我便自报奋勇,带着堂哥去。母亲很惊讶,说我太小,不识路。我把路线描述了一遍,还说堂姐家大门对面是一大片菜园子。母亲听了,放心让我带路去了。

△巢县老照片——天河、文昌阁

这件事对母亲有些触动,她觉得我长大了,该送去读书了。那是1956年,我5岁,还没到上小学的年龄,就去上了幼儿园。幼儿园也在城河街,离电影院后门不远(后来是庐剧团宿舍)。母亲知道我认得路,上学不用她送,也放心。隔壁邻居药店家听说我上幼儿园了,也把大女儿送去,上学好有个伴。我们上学自己走去,放学有老师把我们送到城河街南口(东风路位置)自己回家。那年代虽说有拐子拐小孩,但不敢明目张胆硬抢。我们不傻,不会听信拐子跟着乱跑,家里大人也放心。可是有一天上学,城河街口一个大男孩“野毛山秋”的,拦着我们不让走,还挥拳威胁我们。回家后,告诉了家长。邻家女孩的母亲担心了,不让女儿再去幼儿园,改在家门口上私塾。私塾就在她家对面,在铁匠店的一间屋子里,有个老先生带了几个孩子读《三字经》、《百家姓》之类的古书。邻家女孩的母亲问我愿不愿也上私塾,我跑到铁匠店门口张望了一眼,不愿意。那铁匠店黑黢黢的,哪能比得上幼儿园明亮的教室,宽敞的院子,青青的草地?再说,幼儿园小朋友每人还有一个漂亮的白围兜穿着,多神气!

我父母也觉得幼儿园是正规的新式教育,不该上私塾。可是到了上中学,在课本上读到鲁迅的《从百草园到三味书屋》和《社戏》,文中讲到读私塾的故事,我觉得有点遗憾了,要是当年去读私塾,说不定也能学到点儿“秩秩斯干,幽幽南山”,打点古文的底子。

幼儿园入学考试,老师问:“你叫什么名字?几岁啦?家住在很么地方?门牌号码?”就这么简单。上课就是听老师讲故事、学唱歌,在院子里做游戏,没有认字、写字、做算术、背古诗一类的教学,但数数是教的,也像唱歌一样,跟着老师数,习惯成自然。我很快就能从一数到一百了。对于礼貌、个人卫生、安全教育很重视。老师经常叮嘱学生要做个好孩子。

幼儿园老师很和蔼,我记得当年的校长叫葛兰英。她是高启沃教授的夫人,高老师当年在巢县高中任教。葛校长风琴弹得好,教我们唱过好多歌。后来高老师调到合肥当大学教授了,葛校长大概也一同调走了。过了十几年,1967年,有次我陪同学去合肥找他姐姐,没想到竟找到了葛校长的家,她一眼就认出了我,高兴地拉着我进了屋,还说起我小时候在幼儿园的事。葛校长如果还在世,也该100多岁了。

在幼儿园的第二年,学校搬到北大街(天主堂巷北边),校长换成李佐贞老师,我的幼儿园毕业证书上的校长名就盖的“李佐贞”的印章。当年的李校长年轻漂亮、能歌善舞,很适合这个校长的职位。李校长今年已经95岁高龄,身体仍然不错,这可能与她当年在幼儿园付出的爱心有关吧。

60多年前的葛校长是什么模样?我已经记不清了。今年四月,我偶然得到一张她和幼儿园孩子们在一起的合影,喜出望外。这张68年前的照片真实地记录了幼儿园当年的美好景象。照片中的葛校长蹲在一群孩子身边,拉着一个小女孩的手,脸上充满慈爱。这群孩子身穿海军服,展现了那个年代孩子的天真烂漫。他们是巢县幼儿园首届毕业生。照片的提供者正是那个小女孩,她是李佐贞老师的大女儿陶珊珊。据说,这张照片是她们舞蹈表演之后留下的。

1958年夏天我从幼儿园毕业,秋季该上小学了,我的童年时代就此结束。

2021年11月28日

最忆是巢州

声明:本文由"麦兜"发布,不代表"知识分享"立场,转载联系作者并注明出处:https://www.wuxiaoyun.com/auto/169929.html